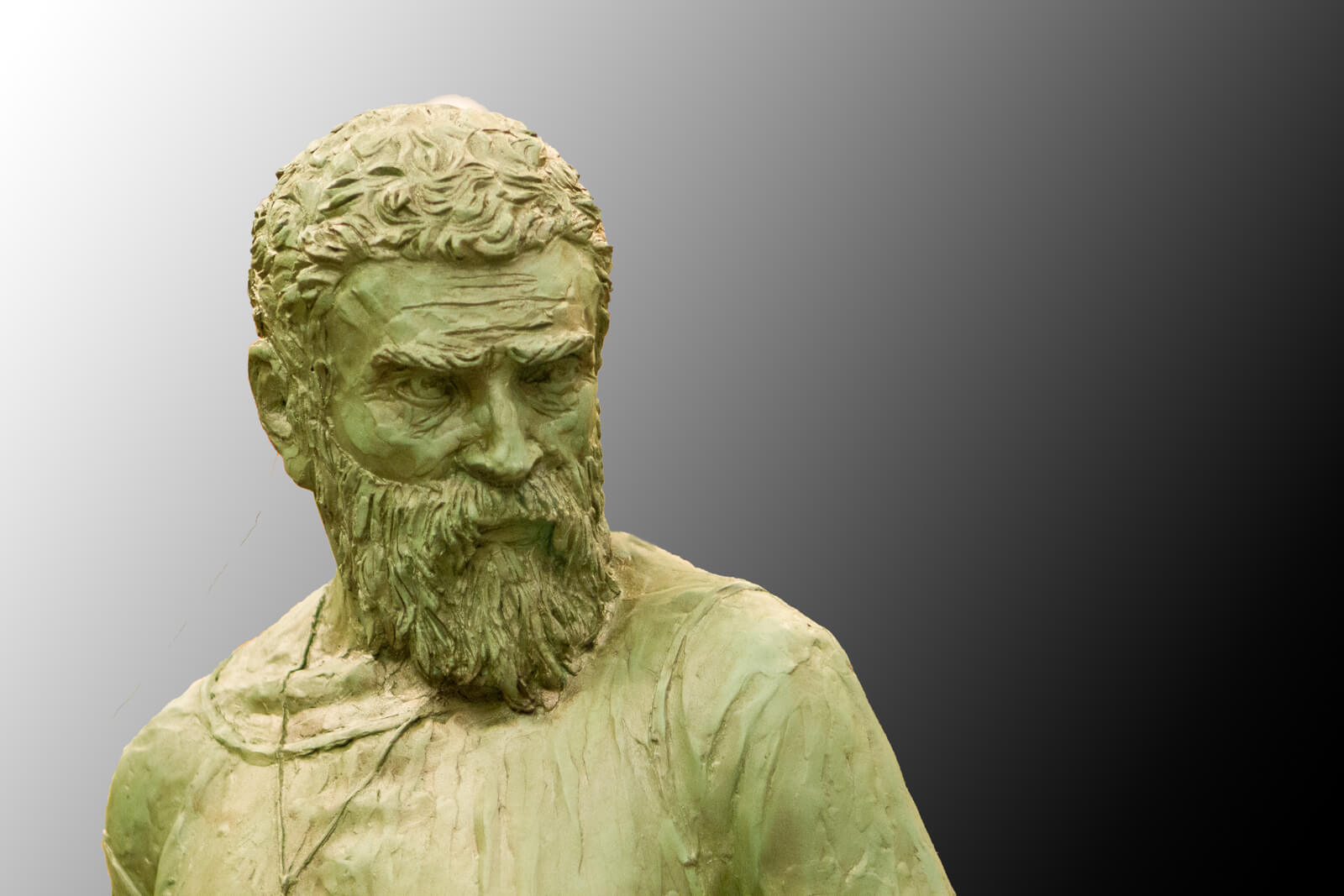

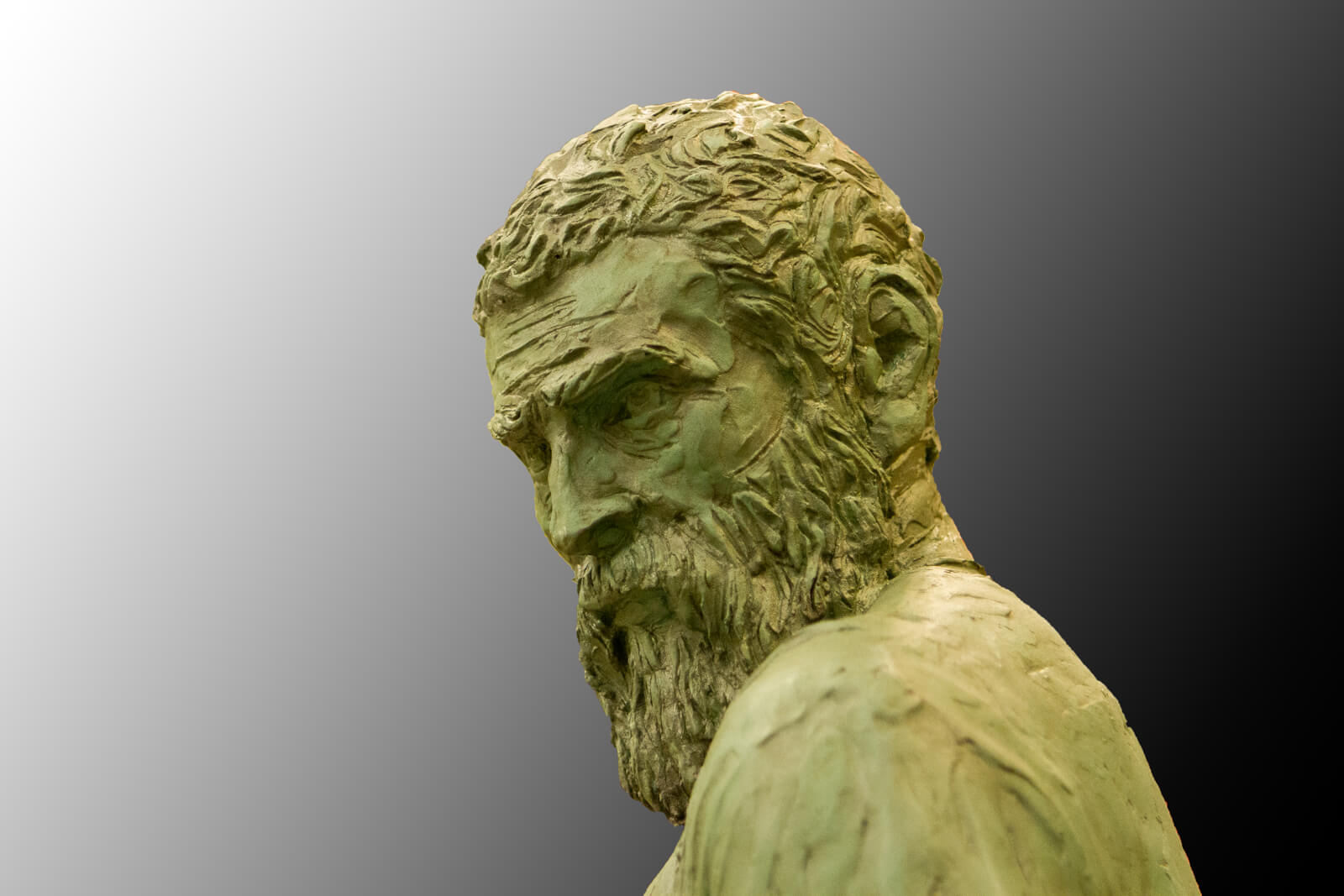

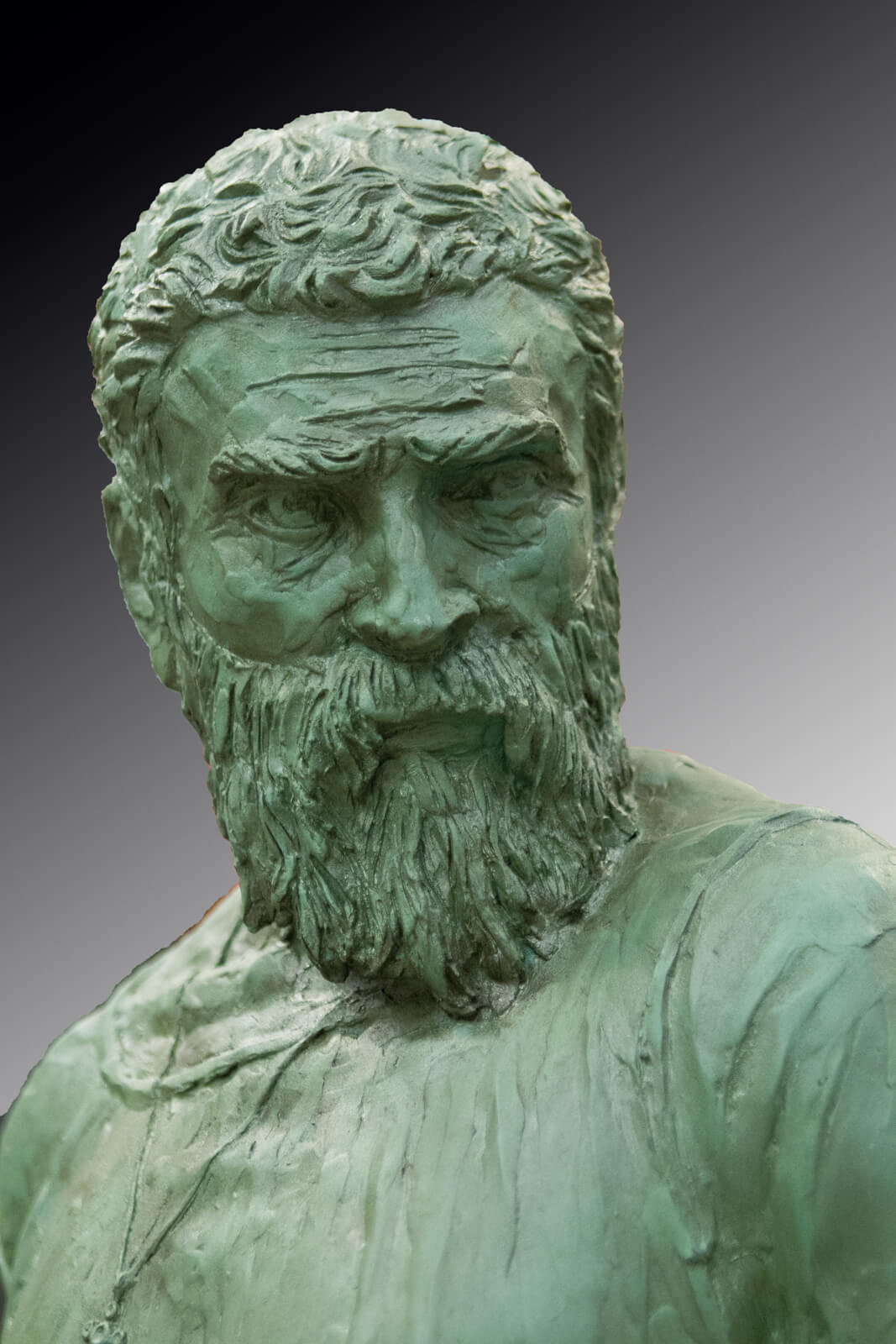

Андрей Боголюбский

Скульптура Андрей Боголюбский

- Материал: бронза, черный металл, композит

- Цвет: зависит от материала

- Размер: высота 135 см. ширина 65 см. глубина 82 см.

Введение в историю Андрея Боголюбского

Андрей Боголюбский, имя которого неразрывно связано с ключевыми событиями в истории Древней Руси, был выдающейся исторической личностью XII века. Краткая биография Андрея Юрьевича начинается с его рождения в 1111 году в семье великого князя Юрия Долгорукого. Он был внуком Владимира Мономаха, что предопределило его значительное положение в иерархии русских князей. В 1157 году, после смерти отца, Андрей Боголюбский стал князем Ростово-Суздальским и перенёс столицу из Киева во Владимир, что стало важным шагом в укреплении региональной власти и началом формирования Владимиро-Суздальского княжества.

Значение личности Андрея Боголюбского в истории Руси трудно переоценить. Он был не только политическим и военным лидером, но и покровителем искусства и архитектуры, что способствовало культурному расцвету региона. В его достижения входят:

- Организация успешных военных походов, которые расширили территорию княжества.

- Укрепление политического влияния Владимиро-Суздальского княжества на всерусском уровне.

- Инициирование строительства белокаменных соборов, в том числе знаменитого Успенского собора во Владимире, который стал архитектурным шедевром того времени.

Андрей Боголюбский сыграл ключевую роль в переходе от политического раздробления к централизации власти на Руси, что стало важным этапом в формировании русского государства. Его правление ознаменовалось не только военными успехами, но и активным строительством, развитием городов, укреплением экономики и культуры. Таким образом, Андрей Боголюбский вошёл в историю как один из самых могущественных и влиятельных князей своего времени, оставив после себя наследие, которое определило дальнейшее развитие русских земель.

Политическая деятельность Андрея Боголюбского

Андрей Боголюбский, князь, чьё правление ознаменовалось значительными изменениями в политической картине Северо-Восточной Руси, оставил заметный след в истории этого региона. Укрепление власти в Северо-Восточной Руси было одной из ключевых задач, которые ставил перед собой Андрей. Он активно работал над централизацией власти, стремясь уменьшить зависимость от столичного Киева и укрепить свои позиции в регионе. Это привело к переносу столицы из Владимира в Суздаль, что способствовало экономическому и культурному развитию нового политического центра. Благодаря его усилиям, северо-восточная Русь начала превращаться в мощное княжество, способное влиять на процессы во всём русском государстве.

Реформы Андрея Боголюбского затронули многие аспекты жизни общества. Он проводил активную военную и административную реформу, укрепляя оборонительные сооружения и оптимизируя систему управления своими землями. Князь также внёс вклад в развитие православной церкви, что укрепило его положение среди духовенства и населения. Экономические изменения, включая улучшение торговых связей и поддержку ремесленного производства, способствовали росту благосостояния граждан и увеличению доходов княжеской казны.

Внешняя политика Андрея Боголюбского также была направлена на укрепление международного положения его княжества. Он активно вёл дипломатические переговоры с соседними государствами, заключал союзы и военные союза, что позволяло ему успешно отстаивать интересы Северо-Восточной Руси на международной арене. Андрей Боголюбский вошёл в историю как мудрый и сильный правитель, который смог значительно усилить политическое влияние своего княжества и создать прочную основу для дальнейшего развития региона.

Культурное наследие и религиозное влияние

Андрей Боголюбский, одна из ключевых фигур в истории России XII века, оставил заметный след в культурном и религиозном развитии страны. Его вклад в строительство белокаменных храмов служит ярким свидетельством укрепления христианской веры и расцвета русской архитектуры. В эпоху Андрея Боголюбского начинается активное строительство величественных церквей и монастырей, которые становятся не просто местами для молитвы, но и символами духовной мощи, а также центрами культурного и образовательного влияния.

Андрей Боголюбский придавал особое значение религии и её роли в жизни государства. Он активно способствовал распространению православия, что привело к значительному росту его влияния в регионе. В его правление были заложены основы для дальнейшего развития православной церкви, что оказало глубокое воздействие на русскую культуру и общество. Под его покровительством возникают такие знаковые сооружения, как знаменитый Боголюбский монастырь, который стал важным религиозным центром и укрепил духовные связи между различными частями Руси.

Канонизация Андрея Боголюбского произошла почти через три века после его смерти, что подчёркивает его долгосрочное влияние на русскую православную традицию. Считается, что его жизнь и деятельность воплощали в себе идеалы христианской морали и государственности. Вот некоторые из основных аспектов, которые были отмечены в процессе канонизации:

- Укрепление христианских ценностей в государственной политике.

- Поддержка и развитие церковной архитектуры и искусства.

- Содействие распространению православного образования и культуры.

В итоге культурное наследие и религиозное влияние Андрея Боголюбского продолжают вдохновлять исследователей и верующих на изучение истории и традиций Руси, а его имя неразрывно связано с эпохой зарождения национального самосознания и духовного пробуждения.